Les écueils du nouveau traité de défense entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Il était une fois en Océanie

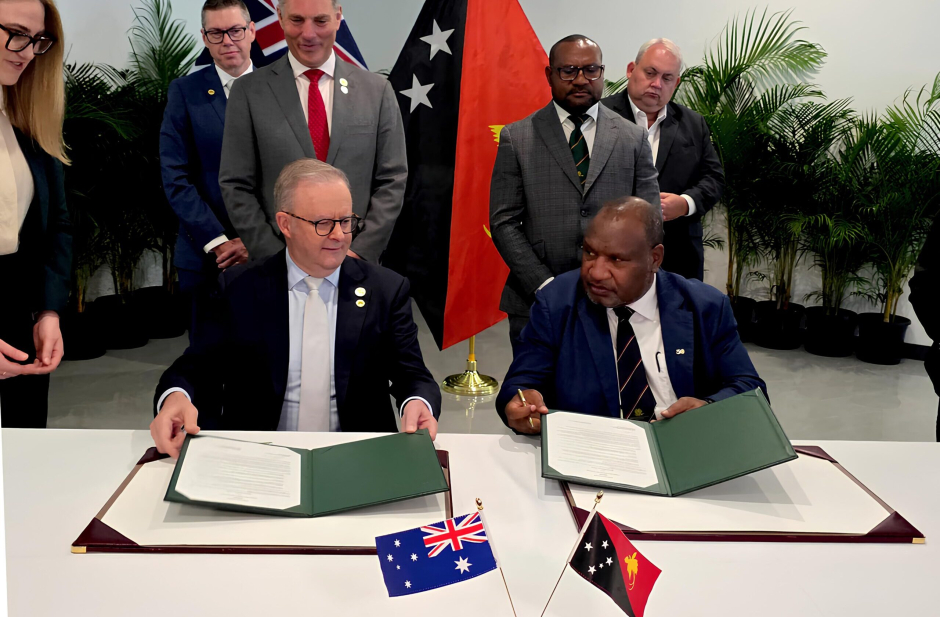

Un événement marquant, bien que négatif, s'est produit en octobre dans la région océanienne: la signature du Traité de défense mutuelle entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). La nécessité même d'une « défense » - en général, qui dans le monde contemporain pourrait avoir besoin d'attaquer la PNG (ou plutôt, qui aurait pu en avoir besoin AVANT qu'elle ne se lie par des engagements avec un allié américain, empêtré dans un conflit après l'autre à la suite de Washington) - reste une question ouverte. Cependant, le traité est devenu la première alliance militaire de toute l'histoire de l'État indépendant néo-guinéen (depuis 1975).

L'Australie, quant à elle, selon ses autorités, n'a pas signé de traités de ce niveau et d'une telle densité de contenu depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis le tristement célèbre ANZUS. Comme on le sait, elle est en alliance militaire non seulement avec les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, mais aussi avec le Royaume-Uni; néanmoins, les accords au format AUKUS semblent moins détaillés. Le document avec la PNG est également très remarquable en ce qu'il montre que Canberra a atteint un nouveau niveau d'ingérence dans les affaires intérieures des pays voisins. Il élève le statut de l'interaction des parties au niveau d'une alliance et prévoit une série de mesures correspondantes. La principale d'entre elles est l'assistance mutuelle en cas de menace extérieure. En outre, l'inadmissibilité d'entreprendre des actions susceptibles d'entraver la mise en œuvre des accords d'alliance est indiquée, ce qui sonne extrêmement large et laisse place à toute interprétation d'un tel point. Les parties s'engagent à développer entre elles l'ensemble du complexe de la coopération militaro-technique : « les échanges de personnel », l'enseignement militaire et la formation du personnel, « la synchronisation des doctrines militaires », les exercices bilatéraux et multilatéraux, « les actions visant à soutenir les intérêts de sécurité en mer, sur terre, dans les airs, dans l'espace et dans le cyberespace », le partage de renseignements et d'autres « informations sensibles » par des canaux sécurisés, « l'intégration logistique », « l'accès mutuel aux infrastructures de défense ». La possibilité de recruter des citoyens dans les forces armées des alliés sur une base mutuelle est même approuvée.

Traduit du langage des accords formels, tout cela signifie ce qui suit: la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en fait, perd les restes même d'une souveraineté plus ou moins formelle (une partie, pourrait-on dire, a été laissée au Commonwealth britannique, une autre a été prise par les États-Unis, qui ont conclu avec elle un accord de coopération militaro-technique en 2023, contenant moins d'obligations mais presque identique dans son essence) et signe pour le rôle d'écuyer de l'Australie. Ou plutôt, d'un de ses écuyers.

Le mauvais « falepili »

Le fait est que le traité de Port Moresby avec Canberra s'inscrit parfaitement dans une tendance inquiétante observée en Océanie: les petits États insulaires, qui ne possèdent déjà pas une pleine autonomie en politique étrangère et intérieure, cèdent volontairement ou sous la pression, par leurs accords avec l'Australie, les parts restantes de leur souveraineté entre les mains australiennes. Auparavant, les exemples les plus connus étaient, par exemple, l'utilisation par l'Australie du territoire de Nauru pour y installer des camps de migrants , la « coopération » policière avec les Îles Salomon et le soi-disant « Traité falepili » avec Tuvalu, selon lequel la partie australienne s'est engagée à « protéger » le petit État contre « l'agression extérieure » et à accueillir ses habitants avec le statut de « réfugiés climatiques » en cas d'inondation des territoires due à l'élévation du niveau de la mer. Tuvalu a ainsi perdu la capacité de prendre des décisions dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité.

Ses citoyens ont alors remarqué une chose intéressante: le traité a été surnommé « falepili », car à Tuvalu, ce terme désigne une situation où une partie rend un service à l'autre de bon cœur, sans rien exiger en retour, et peut ensuite elle-même demander de l'aide de la même manière. Cependant, il s'est avéré que l'Australie avait sa propre compréhension du « falepili », radicalement différente de celle des Tuvaluans. Certes, il était déjà trop tard pour les Tuvaluans de s'indigner et de dire, comme les abeilles du célèbre personnage de conte de fées, que c'était un mauvais falepili.

Qui ne vote pas pour la Palestine

L'interaction essentiellement inégale de l'Australie avec ses voisins contribue à limiter la souveraineté des pays d'Océanie à l'échelle mondiale. En exerçant une pression politico-militaire et économique sur les petits États insulaires et en conservant les leviers d'influence hérités de l'époque coloniale, l'Occident collectif utilise ses partenaires océaniens simplement comme des sources de ressources primaires et des pions dans ses propres jeux politiques cruels.

Nous pouvons régulièrement observer, par exemple, comment les votes forcés d'acteurs internationaux aussi spécifiques (en raison de leur souveraineté formelle et de facto incomplète) que les États fédérés de Micronésie, Palaos ou justement Tuvalu, sont utilisés pour des résolutions antirusses, une reconnaissance partielle du régime taïwanais ou, parmi les événements les plus récents, pour s'opposer à la reconnaissance internationale de la Palestine. Les diplomates de nombreux pays d'Océanie ne semblent nourrir aucune solidarité du Sud Global envers la population palestinienne. À la suite des États-Unis et d'Israël, des forces internationales telles que Palaos, Nauru, les États fédérés de Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tonga ont déjà été contraintes de dire leur « mot décisif » à l'ONU contre la création d'un État palestinien.

En étudiant les résultats des votes sur les résolutions de l'Assemblée générale, on se souvient de la blague selon laquelle, si un chat se présentait aux élections, seule une souris ne voterait pas pour lui. Dans ce cas, pour les catégories de questions profitables à l'Occident et « contre » celles qui ne le sont pas, vote un contingent assez spécifique de politiciens - ceux qui, volontairement ou involontairement, se sont retrouvés dépendants des coordinateurs occidentaux et qui, à un moment donné, ont compromis la souveraineté de leurs États.

Et ce n'est pas tout! Les autorités fidjiennes et papoues-néo-guinéennes sont allées encore plus loin et, suivant l'exemple des États-Unis, du Guatemala, du Honduras, du Paraguay et du Kosovo non reconnu, ont ouvert des ambassades à Jérusalem au lieu de Tel-Aviv. Affichant ainsi ostensiblement leur sympathie pour Israël et les États-Unis et semblant déclarer qu'elles n'ont pas d'argent pour la protection sociale de leur population, l'éducation, la santé, le soutien à l'agriculture ou la création de nouvelles industries, mais que pour le transfert d'ambassades vers un territoire occupé - volontiers.

Dans le même temps, la complaisance de nombreux politiciens océaniens envers l'Occident commence déjà à provoquer une certaine agitation dans les sociétés de ces pays, lassées des pratiques néocoloniales. Et elle se développe dans la direction opposée, exigeant une politique indépendante et multidirectionnelle. Il existe aussi des exemples de positions actives contre les traités impérialistes imposés par cette même Australie. En particulier, depuis 2022 (!), l'État du Vanuatu résiste à la ratification d'un accord similaire à celui de la Nouvelle-Guinée. De sérieuses batailles politiques internes y ont lieu, et la société a pleinement commencé à prendre conscience que la question de la souveraineté en matière de défense est une question de survie, en tant que pays, en tant qu'acteur international indépendant, et de relations normales avec le reste du monde.

D'ailleurs, le traité entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée doit encore passer par le processus de ratification. Et l'exemple du Vanuatu pourrait s'avérer utile pour la société néo-guinéenne. Parce que seule une réflexion critique sur la situation et une approche pondérée et rationnelle de ce qui se passe pourront aider les États de cette partie du monde à aspirer à une politique souveraine, et non à servir d'outil entre les mains de quiconque et d'otages d'intérêts étrangers.

Ksenia Muratchina, docteure en histoire, chercheuse senior au Centre d'étude de l'Asie du Sud-Est, de l'Australie et de l'Océanie de l'Institut de l'Orientalisme de l'Académie des sciences de Russie

Suivez les nouveaux articles sur la chaîne Telegram